特别能谦让 薛晓康

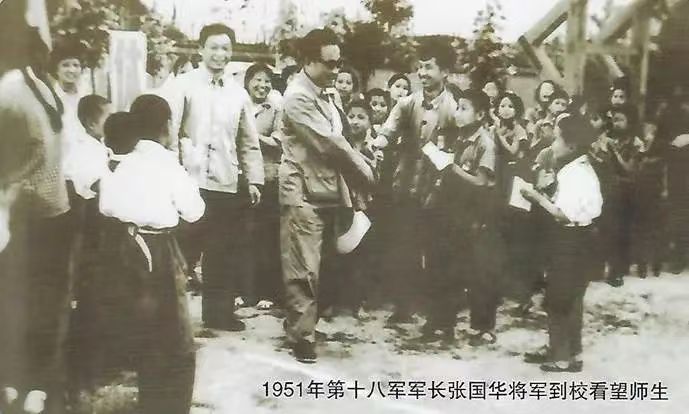

我看过一些“老西藏”的子女写回忆自己父辈的文章,但他们每当写到一些应该表述的细节时大都显得“卡壳”,给人一种写到此处便没法描写出来的尴尬感觉。对此我非常理解,因为我也有过多次这种“卡壳”状况。究其原因,最主要的是我们的父辈基本不跟子女们讲自己的革命经历,更不讲自己的战斗功绩。而长期与父亲两地分居的子女们,也很少有针对性地从父亲的嘴里,“套”出一些值得后人了解和保留的故事。直到父亲去世以后,有的子女才想起要写一写自己的前辈,但只能履历式、公文式、口号式地,大概写一写,想要写一写细节方面的东西已不可能,这成为了一种无法弥补的深深遗憾。 我在这里指的所谓“细节”,包括了何时、何地、何事、何人在何种情形下说的什么话、做的什么举动,以及何种原因造成的何种结果……等等。我们的父辈有太多亲身经历的情景片段,足以构出极富画面感的生动细节。如今,我们这些子女却只能靠查看史料、采访一些还活着的“老西藏”,多少了解一点我们父辈过去的事情,由此凭藉个人的想象来感受一段又一段实为遥远的追忆和深切的怀念…… 原18军军长张国华的女儿张小康曾写了一本书《雪域长歌》,书中写到她采访过的几百位随其父赴藏的基层指战员(包括子女或亲属)所讲述的事情,在这50万的字里行间,却几乎没有写她父亲经历过的往事细节。她只是在书的开篇写到了她的姐姐“小难”,当18军即将进军西藏出发之际,年仅3岁的“小难”不幸患病离世。而这一段情节,张小康写道:“我从老西藏的叔叔、阿姨那里知道,当年在18军进军西藏的动员大会上,大家好奇地发现台上有一个3岁左右的小女孩。孩子天真可爱,见台上讲话,也站起来向台下敬礼,翘着小嘴说道……” 确实,张小康跟我们绝大多数“老西藏”后代一样,只能从“叔叔”、“阿姨”那里知道自己家庭在当年发生过的事情的点滴细节。我在阅读《雪域长歌》时,只看到关于张国华的一段还算较为清晰的细节片段。而这段描述,张小康特意注明“当年的路影校长,至今还清晰地记得。”—— 一次张国华军长到八一校去探望学生、老师和教职员工,听说军长要到学校来,顿时全校欢腾,各班整队出发来到操场北边的小河旁。只见那红旗招展,只听那锣鼓喧天和师生们热情的呼喊。军长的车来了!一辆、两辆、三辆整齐地排在河边。军长下车了,我快步地走到军长面前,也不知道说啥好了,向军长敬礼。军长说:“大家好!”并向孩子们挥手致意。这时队伍中走出来两个孩子,向军长行了个队礼,献上了鲜花。军长说:“孩子们你们好!”顺手拉着孩子们的小手健步走向学校的大操场。军长向列队在大操场的孩子们大声问候:“亲爱的孩子们你们好!”孩子们齐声回答:“军长伯伯好!”军长说:“我看到孩子们每个小脸都挂着笑容,都有一个健康的身体,我很高兴!你们想不想你们的爸爸妈妈呀?”有位同学高声说道:“校长就是我们的妈妈!”我指着那个孩子说:“他是个烈士的孩子,叫小东,是个好孩子。”只见张军长眼圈一红,差点流下眼泪。军长向孩子们说:“让我们记住他的爸爸,记住你们的父母,他们在西藏修路、打仗、保卫边疆,就是为了你们能好好学习。我希望我们的孩子们努力学习,天天向上!”说着军长亲切地抱起他身边的一个小学生,我介绍说:“他叫小宝,是赵力的小儿子。”军长抱着孩子亲了又亲。

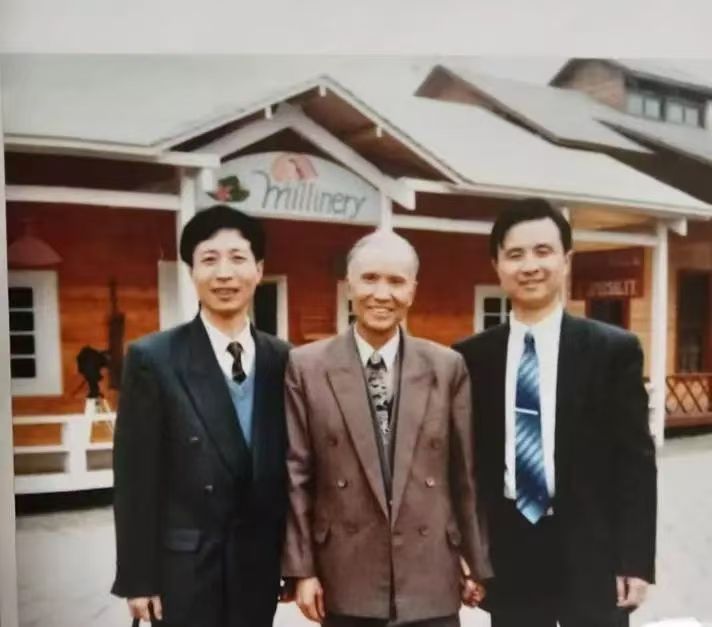

这段文字在《雪域长歌》的书中,几乎是对张国华生前唯一有场景、有动作、有话语、有情感的生动画面感的真实细节描述,而这还是张小康听路影老校长讲述的。当然,张小康在主观上是想在书中主要赞颂所有老西藏们的事迹,但客观上,她父亲在生前并不跟自己的子女讲述自己的生平事迹,以致于她无从下笔描绘父亲经历过的艰苦生活、战斗历程和勤奋工作的诸多往事细节。我曾问过她:“为啥不多写几段关于你父亲的事情?”她回答说:“我爸从不跟我讲他自己,如果他还在世,他也不会让我写。”

张小康·薛晓康

我在长期的采访写作和拍摄影视作品的过程中,切身感受到我们的老西藏前辈都有一个共同的品质特点,那就是“特别能谦让”。他们在荣誉面前,比如晋升职务、评功评奖等荣誉方面,甚或是在拍合影照片安排座次位置的时候,也都要相互谦让一番。这样的“老西藏”,怎么可能向子女们炫耀自己经历革命的光辉业绩?但这就给想写一写我们父辈的子女们出了一道难题,造成我们在写回忆父辈的故事时,不可能从脑海里涌出所谓如“洪水般的记忆”,从而无法顺畅地下笔疾书。 1985年12月6日,原18军政委谭冠三辞世。他在临终之前向党组织提出了唯一的请求:“我死之后,请把我的骨灰埋在西藏!” 1986年8月1日,谭冠三的长子谭戎生按他父亲的生前遗愿,将他父亲的骨灰盒捧到西藏拉萨,安葬到原西藏军区生产部的“八一农场”果园里(该农场于70年代初移交给了拉萨地方政府)。安葬仪式结束后,谭戎生向成都军区党委提出申请,自愿到西藏工作。9月18日,成都军区正式批准了他的申请。 我知道,谭戎生于1963年毕业于哈尔滨军事工程学院,他入藏之前任四川省军区教导大队大队长,已在团职的位置上任期4年多时间,但他在10月3日这天,向接见并鼓励他的成都军区政治部主任邵农和副主任郑贤斌明确表示,要按他母亲李光明召开的家庭会议的决定之一,他到西藏工作不升迁职务,一定要平职调动。于是他被平职调到西藏日喀则军分区任副参谋长。我为他的这个举动大为感动,便急忙赶往日喀则对他进行采访,也想趁此机会深入了解一下谭冠三将军的生平事迹。 当我赶到日喀则时,军分区的领导们非常热情地请我和驾驶员钟兆海吃晚饭。席间,我问怎么一直没见到谭戎生,他下部队去了?嘎玛泽登司令员告诉我,谭戎生这两天因高原反应严重病倒了。 晚饭后,我赶紧去到谭戎生的宿舍,一进门便吓了我一跳,只见他的身体半倚在床上,额头上紧扎着一条白毛巾。我说:“谭大哥,你怎么弄得像个坐月子的产妇形象?要不,我现在马上送你去医院?” “不用,不用!”他激动地起身,一把将扎在额头上的白毛巾扯掉,拉着我的手说:“唉呀,是晓康啊,我只听说有个记者来了,没想到原来是作家来了呀!” 我连忙说:“别别,什么作家不作家的,坐在家里的那才叫作家,我到了这儿就叫做客。” 他哈哈大笑,紧紧抱了抱我,我俩坐下来亲热地聊了起来。我说要他回忆一下他家里的一些往事细节,比如在战争年代,他的父亲母亲是怎么把他弟弟谭戎丰送到老乡家里抚养的具体经过。 他一脸为难的模样:“在战火纷飞的那个年代,许多红军、八路军和新四军的干部,都有把孩子交给老乡家抚养的情况。至于我父母当时把戎丰送到的详细经过,我确实说不清楚,因为我父母也没跟我具体讲过。我父亲去世后,在我们的家庭会上还强调了一个规定,不要组织的照顾而把戎丰安排到城市来工作,让他仍然当农民,永远不忘老百姓的养育之恩。” 我说:“那你给我讲讲你父亲经历过的一些事情的细节,你们父子在这方面交流过吗?” 他一听便摇头叹气:“哎呀,晓康,我和你差不多,从小跟父母长期见不上面,哪有多少机会交流呀?要说交流,最多只是写信。这样吧,你去找老太太(谭冠三的夫人李光明)问问,趁她现在脑子还清醒,看她能不能给你讲讲。还有关于我父亲,你只有去找那些还在世的叔叔和阿姨们问问。这方面我真的帮不上你,不是我故意推脱啊,咱兄弟俩是啥关系?” 我只好说:“没事儿,你现在身体不好,早点休息。我明天一早还要去查果拉和乃堆拉等几个边防哨所采访,以后有机会咱们再聊。万一你哪天想起了什么,可以写信告诉我,别忘了啊,等你的消息。”

谭戎生·薛晓康母亲·薛晓康

临走时,谭戎生送给我几十封他父母曾经写给他的信(复印件),我后来回到军区后认真阅读了,但令我多少感到有些失望,因为信中除了鼓励、问候和要求之类的语句,没有一段是我想了解他父亲经历过的事件细节。对此我也能理解,我们的前辈怎么可能在信中对子女讲述那些事情呢?并且我对谭戎生心生羡慕,他还收藏了父母亲写的信,而我的父母亲在西藏工作多年,却从没给我写过信,哪怕只写一封也行啊?我倒是按我们语文老师的要求,给父母亲写过几封信(其他同学也写过),却没有收到过一封回信。语文老师解释说,这是因为他们的工作太忙,但我不明白他们在西藏忙些什么,那时候也没想过要弄明白。 1994年的一天(3月26日),我去成都都江堰拜访谭戎生的母亲李光明,她很高兴,说今天是她满73岁的生日。当时她正在病中,但她打起精神笑着跟我说话:“小薛,你长的模样太像你父亲了,你母亲身体还好吧?我真想再见见她,但我现在身体不好,走不动路了,你代我向她问好。我和你妈都老了,今后就靠你们这些年轻人了……” 我说:“不老不老,你和我妈一样,都是年轻人。” 她哈哈的笑道:“是的是的,可不,革命人永远是年轻!” 我不好多打扰她休息,坐了一会儿便告辞了。 没过多久,谭戎生给我来信,并随信寄来了5份报纸,上面刊登了有关他和他父亲的几篇短文。他在信中写到:“西藏的老一代艰苦创业守卫边疆,奉献了自己,奉献了子女,孙孙、第二代,第三代人又为了西藏的建设,繁荣贡献力量,实在是有许多可歌泣的事迹可写……晓康老弟,千万不能放下你的笔,千万不要忘记多写写西藏!……” 我收到信的几个月后,又专程去拜访李光明阿姨,她一见到我就高兴地说:“哦哟,小薛。咋这么巧呢?你又是在我生日的这天来,我又年轻了一岁!你要经常来,来一次我就又年轻一岁!哈哈哈……你今天是穿着西装来的,看上去你也变得更年轻了!好,我们大家都越活越年轻!” 我向她说明来意,想采访一些谭冠三政委的事迹,特别是他在西藏的工作和生活细节。她一听便使劲扭了一下脸,说:“那些事你可以问问你妈妈呀?她在军区机关里工作过。我们关系很好,她有时候还在我家里吃饭呢。我们都喜欢她,叫她小李子。那个山西人,最爱吃的就是馒头。她现在还爱吃那个吗?” 我说:“还爱吃,现在的馒头肯定比你们那个时候的好吃多了。” 她说:“那当然。我们在西藏的那些艰苦日子里,你的父母亲也相当吃苦,你应该写写他们。我跟谭2号的那些事都很平常,是应该做的工作,不用写了。现在我们这些人都老了,有的人也去世了,保卫边疆、建设西藏的任务已经交给了下一代人,你应该去边防多采访写写他们,我说的对不对呀?” 我无奈地说:“我采访过一些老西藏,他们都跟你说的差不多一样的话,太谦虚太谦让了,总是不愿多讲自己,让我去采访写别人。” 她说:“这不就对了嘛。我们不能总讲自己对西藏的付出和贡献,那不就成了老王卖瓜,自卖自夸了吗?” 我寻思了一下,想换个话题,问道:“李阿姨,那你能不能给我讲讲当年你把才出生7天的儿子戎丰,送到老乡家里抚养,当时你是怎么考虑的?” 我没想到这么一问,李光明阿姨突然双手捂眼,泪水从她的指头缝里流了出来。我赶紧说:“对不起对不起,李阿姨……”看护她的小潘在一旁着急地朝我连连摆手挤眨眼睛,示意我不要再说了。 “没事儿没事儿,”李阿姨擦了眼泪,紧紧拉着我的手说,“小薛,只要提起那个事,我从没在别人面前哭过,我是把你当成了自己的孩子才这样哭的。你知道吗,哪有当母亲的不心疼自己的孩子?不管怎么说,我也是个女人呐!我对不起自己的孩子,但那是为了革命,你们这些革命后代应该理解我们才是呀……” 我自觉得很对不起李光明阿姨,不小心惹得她伤心难过,于是想向她告辞,让她心情平复一下,好好休息。不料她笑着说:“小薛,别急着走。小潘,你帮我跟小薛拍个照。哦, 把我的眼镜拿来,哭过的眼睛拍照不好看。小薛是来做采访的,这也是革命工作,我们得配合一下,显得正规一点才对。小潘你看,小薛今天是一身西装革履来的,显得那么年轻,你要把我拍的跟他一样年轻。哎呀,年轻多好啊!” 我就想,老西藏的叔叔、阿姨们始终保持年轻的心态,也是一支值得我学习的咏歌。 总有一天我也将会变老,到了那时,我能否会像他们那样咏歌,永远年轻?

谭冠三将军的夫人李光明老红军·薛晓康

年轻真的好,精力旺盛、体力充沛,可以不知疲倦的到处采访和熬夜写作。记得是在1990年的一天(当时我还在解放军艺术学院文学系上学,还有一个学期才能毕业),学院训练部的副部长徐永亮和中央电视台的节目主持人赵忠祥来把我叫去,告诉我说,中央电视台接到一个重要任务,为纪念西藏和平解放40周年,定于明年(1991年)5月23日要播放一部相关的大型专题片。总政文化部部长徐怀忠看了我发表的几篇作品,他点名要我撰稿,调我到中央电视台军事部工作,并带领摄制组去采访和录制。当天徐怀忠部长和几位领导叫我跟他们一起吃晚饭。席间,徐怀忠部长给我交代了一些注意事项,并对我表示了鼓励和信任。 我去军事部报到后立即行动,带领摄制组在西藏、四川、北京等地紧张采访拍摄。同时我开始编撰分集解说词(共4集,每集35分钟)。在此期间我们采访拍摄了一些老西藏和西藏边防哨所,但因为要赶时间,没能如愿去采访拍摄更多的老西藏,这使我深感遗憾。让我感触很深的一点,就是老西藏的叔叔、阿姨们的谦虚谦让精神,他们说的最多的是基层指战员,很少说自己,即使说一下自己也是被我“逼”出来的。对我印象深刻的有很多老西藏,比如陈明义、阴法唐、阿沛·阿旺晋美、范明、李觉、王心前、吴晨、洪流、姜洪泉、王川、王贵、郝玉川、徐永亮……等等叔叔、阿姨。 一天,我和摄像人员去成都采访陈明义叔叔,他讲了一些当年进军西藏、修筑康藏公路(后改为川藏公路)和修建甘孜机场的事。我听完后快速在一张纸条写了几个字递给他,请他把纸条上的那句话说出来,并招呼摄像师华越赶紧准备好拍摄录音。不料陈明义叔叔看了我写的纸条,却摇了摇头,表示不愿讲。我写的那句话是:“我们进军西藏,就是第二次长征”。 我有些着急,恳求道:“陈叔叔,我就想录下您亲口讲出的这句话,这比我写在解说词里更有意义更有份量。您参加过红军两万五千里长征,又参加过进军西藏,最有这个体会了。” 陈明义叔叔仍然摇头:“唉,小薛,如果要讲这话,最好还是让上面的领导去讲,或者让以后的那些后人去讲。你让我们这些老西藏自己来这么讲,恐怕不大合适吧,这有点过于抬高自己的功绩了。” 现场顿时陷入一阵沉闷无声的气氛,我感觉他太谦虚谨慎了,不过他说的好像也有道理。咋办呢?但我不甘心,又重新写了一张纸条:“我们进军西藏,就像是在进行第二次长征。”我恳切地说:“陈叔叔,您就只把这一句话说出来嘛,我编片子需要。求求您了。” 他沉思了好几分钟,终于笑了,说:“小薛,你这个小家伙,还真会耍赖啊。你看我这样讲行不行?录吧,录吧,我开始讲了啊。”他清了清嗓子,调整了一下坐姿,说道:“我们进军西藏的部队当时最大的困难,是一个走路的问题和物资供应的问题。因为从四川到西藏拉萨几千里路,要翻雪山,穿过草原,空气稀薄,所以气候给人们的身体带来很多困难。红军长征没有饭吃,爬雪山过草地,那当然是非常困难的,可是进军西藏,部队的艰苦,困难,可以说像是第二次长征一样困难。” 当摄像师华越把这段话摄录完后,我忍不住扑上前去,高兴地搂了搂陈明义叔叔,说太感谢他了,因为他到底还是把“第二次长征”这几个字说出来了,尽管跟我写那几个字的意思有点区别,但听起来却更显得真实可信有道理。 他说:“这下你总该满意了吧?” 我说:“当然满意,谢谢陈叔叔!敬礼!” 他笑着用手指点了点我:“满意就好,但你不要骄傲喔。” 我说:“不会的,但我为你们这些革命老前辈感到骄傲。”

薛晓康·陈明义将军·陈红兵

眼看离专题片的播出时间越来越近,军事部的人员都在紧张忙碌。我们从八一电影制片厂和西藏军区紧急调来一些进军西藏时拍摄的历史资料磁带,军事部领导专门在我住的房间对面布置了一个房间,在桌面上摆放了制作片子的机器设备,书架上整齐码满了磁带盒,供编导陈狄芳和我观看选用。但我仍感到资料有些不足,主要由于有的资料因拍摄年代太久,加上当年进军西藏时所使用的摄影器材限制,后来再把电影胶片转为录像磁带等因素,图像已显得不大清晰。于是我向我的小学同学阴建白求助。她是老西藏阴法唐叔叔的女儿,当时在中央电视台担任资料流程科科长。她积极帮忙,那些日子每天去北京郊外的中央台资料仓库,翻找出有关进军西藏的影像资料,然后急匆匆地来回奔走,把一盘盘老磁带送到我这里。 那些磁带很珍贵,里面有许多我从没见过的历史镜头图像画面内容(有些镜头至今没有公开),给我们制作片子的工作带来很大帮助。我看阴建白那样辛苦热情,便对军事部的领导建议,给她发一点劳务费作为报酬和奖励。但她坚决不收,说这是她应该做的本职工作,再说她作为老西藏的后代,宣传“老西藏精神”也是她应尽的义务。我赞扬她不愧是中央电视台评选出来的“优秀共产党员”,不禁想起她还在小学时的一个情景—— 一天,阴建白的母亲李国柱从西藏回内地休假(当时由于工作繁忙和道路条件差等因素,上级规定驻藏干部每3年才休假一次),到西藏军区成都八一校来看望女儿阴建白。老师们对这对母女相逢很重视,事先跟阴建白交代:“待会儿见到你妈妈,你要喊‘妈妈’。记住一定要大声喊出来。你妈妈好不容易从西藏坐车回来一趟,要让你妈妈高兴,你不是成天也想念她吗?” 不一会儿,学校大门传达室的门卫武大爷带着李国柱阿姨走过来了,几位老师也领着阴建白同学来了。母女俩在操场上相见的那一刻,阴建白傻傻的看着母亲。老师在一旁提醒她喊“妈妈”,她张开了嘴却发不出声。这是怎么了?老师催促道:“喊呀喊呀,快喊‘妈妈’。”她平时已经喊“阿姨”喊习惯了,便喊“阿……阿……”,那个“妈”字就是喊不出来。老师焦急地做着口型向她示范,期待她能看懂这个意思。终于,她喊出了声:“阿……妈!”老师不满地连连跺脚,让她重喊。只见李国柱阿姨扑上去拥住阴建白,噙着眼泪说:“没错没错,我女儿喊的没错,我们西藏的孩子管妈妈都是叫阿妈……” 这一幕让在场的老师们都流泪了,老泪纵横的武大爷看不下去,猛转身边叹气边抹泪走了……

西藏军区成都八一校门卫武大爷

我在中央电视台里跟阴建白回忆起那个场景,她很吃惊:“是的,是的!你的记忆力太好了!不过,那时候许多同学不都是那样吗?我们常年见不到父母,平时叫叔叔、阿姨,早就习惯成自然了。”

我曾写过一篇报告文学《藏光》,发表在《人民文学》。据此,我把《藏光》作为正在制作的大型专题片的片名。经过几个月的紧张拍摄和制作完成后,中央电视台领导为慎重起见,请了中央宣传部、国家民委、政协、统战部、解放军总政宣传部等部门的领导来一起审片。我从没经历过如此大的阵势,他们将会对这部专题片提出怎样的意见?我心里没底,感到有些紧张。 审片过程中,当播放到专题片的其中一个片段时,坐在我身旁的编导陈狄芳暗中使劲捏了一下我的腿,疼得我一咧嘴,这是干嘛?他激动地侧身偏过头,小声对我说:“快看,有几位领导都流泪了。成了成了!” 果然成了。领导们的意见是一致通过。随后在5月14日,几份报纸上刊登预告了《藏光》将于5月23、25、27、28日播放的具体时间。可是我们还没高兴几天,台领导却给我们带来一个不好的通知:“有人向解放军总政宣传部提出了意见,《藏光》这个词有宗教色彩,应该换一个片名。”这下可把大家急坏了,眼看明晚就要播出了,怎么来得及呢? 一位台领导对此也很无奈,说:“提意见的人还建议把片名改为《高原战士之歌》。这叫啥片名?我也觉得不妥。这样,我给你们出个主意。住在北京的西藏老领导阴法唐,他对关于西藏的事情很了解,说话具有权威性,只要他说不换片名,那就可以不换了,你们赶紧去找他试试看。” 为了更有把握一点,我找到阴建白,请她提前回家跟他父亲阴法唐私下做做工作,我们晚饭后去她家。她满口答应,表示会尽力而为,但也没有十分的把握。 晚饭后,我和编导陈狄芳正准备去阴建白家,在大厅里碰见台里的音频部电子音乐室主任方兵,由于专题片《藏光》的全部音乐和主题歌谱曲都是他做的,所以我跟他讲了可能要更改片名的情况。他一听便发火了:“凭什么改?《藏光》怎么会跟宗教色彩扯上关系?他们根本没有看懂这部片子的内容和意义!如果要改片名,那我退出,把我作的音乐也撤下来,我不伺候了,你们另请高明!” 我理解方兵此刻的心情,他确实为《藏光》的音乐制作投入了很大精力。记得有天深夜,正在睡觉的我被一阵电话铃声闹醒,我拿起电话筒,只听方兵说他已把专题片的主题歌《向着高原》谱好了曲,接着激情满怀地边弹钢琴边一遍又一遍地唱给我听。第二天,他请来杨洪基老师。进了录音棚后,杨洪基老师一连唱了四遍,方兵录完音后说可以了。但杨洪基老师却说:“不,我又找到了更好的感觉了,再录一遍。”录第五遍时,杨洪基老师沉浸式地一直闭着眼张着双臂深情演唱。他说:“不管这首歌能不能在全国唱红,但对于我,这永远是我个人的保留歌曲。”方兵在敬佩老艺术家敬业精神的同时,也为自己谱曲创作的付出感到满意。正因为这样,方兵才对临时要改片名而发火(他后来跟我说,当时他说的那些气话,是有些过分了哈。) 我赶紧提醒他:“别发火,小声点,你看,有台领导还在那边站着呢。” 方兵的火气未消:“管他什么领导,我又不想当官,怕啥?我这辈子只搞音乐,什么牵头、总牵头、临时牵头、紧急牵头之类的事儿,我永远不沾!” 我劝慰他说:“没事儿,你别像小孩儿似的赌气。我这就要马上去阴建白家,征求她父亲的意见再定,还有希望。你放心,等我哪天逮到机会,一定让你当一回说话管用的‘总牵头’,过把当官的瘾。” 他当即笑弯了腰:“我才不过那个瘾呢!在我眼里,你才真正该当‘总牵头’!哈哈哈……”

著名音乐制作人方兵

我和陈狄芳来到阴建白家,阴法唐叔叔和他夫人李国柱阿姨在客厅里笑容满面地迎接我们。阴叔叔说:“我已经知道你们的来意了。但不像你们领导说的那样,什么我说的话具有权威性,言过其实了。小薛,我个人觉得,《藏光》这个词很有特色,用作文章的题目很有诗意,也显得大气。但现在既然有人提出这个词不适合用作这部专题片的片名,咱们还是应该要认真听取意见,慎重一点。当然,取《高原战士之歌》这个片名虽然也不大合适,但不会让有人一看到《藏光》那样,联想到宗教色彩。嗯,这是个难题,让我想想看……” 我满怀期待地看了看阴建白,见她乖巧地端坐在那里一言不发,只是轻轻摇了摇头,一脸无奈的神情。可能这情形感染了李国柱阿姨,她说了声“你们等一等”便急忙跑进书房,拿出两本厚厚的《藏汉词典》,快速翻开一页解释说:“《藏光》从藏语里翻译过来就是‘西藏之光’或者叫‘西藏的光明’的意思,没有一点宗教色彩。” 李国柱阿姨早在50年代初期就在西藏江孜工作时,攻读学会了藏语,她在这方面的翻译还是准确熟练的,这让我稍微松了口气。可是阴叔叔却不开口,仍坐在沙发上沉思。李阿姨显得有些急了,干脆不管词句达不达意,通不通顺,高声翻译说:“《藏光》这个词,也可以意译为‘共产党给西藏带来了光明’!你们看这里面……” 正在沉思的阴叔叔忽然笑了,摆手制止李阿姨,对我说:“小薛,这样吧,前些天我看了你写的解说词,其中有一段,你写了我们解放军在世界屋脊上创造了一个又一个第一,这些记录已经成为一座座历史性的丰碑。嗯,丰碑,我认为你写的好,事实也是这样的。要不把片名改为《雪山丰碑》咋样?” 我犹豫了一下,说:“可以的。阴叔叔,只要是您说的,我们坚决照办。” 阴叔叔说:“我这只是建议啊,主意还是由你们自己决定。小薛,咱们要尽量让别人没有异议,或者少点异议。当然了,每部作品都会有点不足和遗憾,这是避免不了的,但咱们还是应该尊重别人的意见,认真对待。每个人对片名的理解不同,这可以理解。我再强调一遍,我说的话可不具有什么权威性啊,你说是不是?” 我说:“谢谢阴叔叔,您太谦虚谦让了。” 临走时,阴叔叔又叮嘱我:“这部片子里已经有我的镜头,还有我的讲话录音,就不要把我女儿阴建白的名字打到字幕上了,要把镜头和字幕多给其他同志。不论是老18军的指战员还是现在的驻藏部队官兵,我们都是战友,这里面最多只有‘老战友’和‘新战友’之分,你要多征求战友的意见,多给战友一些镜头……” 最令我难以忘却的是李国柱阿姨,一脸慈祥的她送我们到门外的时候,用歉意的口吻对我说:“小薛,真是对不住啊,我没能帮上你的这个忙。唉,让你受委屈了。”顿时,我感动得差点落泪……真想像藏族孩子那样,喊她一声“阿妈”。

阴建白·薛晓康的母亲·阴法唐·薛晓康

回到台里,录制部的技术工作人员已下班,只好等到第2天抓紧时间重新制作片头画面,修改片名字幕,调配片头音乐……整个工作室的人忙得不可开交。我突然想到阴法唐叔叔说的话,不要在字幕上出现他女儿阴建白的名字,但我考虑阴建白为这个片子也付出了那么多辛劳,其中有她的成绩,于是在每一集的片尾字幕打上了“资料统筹:小白”。如此一来,阴叔叔总不会责怪我吧?除了我们摄制组的人,别人哪知道“小白”是谁?我对这样的“技术处理”很满意。 正当这些工作终于全部完成时,一频道总值班室的一位领导冲过来朝我们怒吼:“新闻联播节目都快结束了,这部片子到底还播不播了!怎么还不送过来!” “来了来了!”我们慌忙把片子送到直播间,陈狄芳守着直播机器操作,我则守着打字机,叫打字员把“原《藏光》改为《雪山丰碑》”的字样打出来,输进直播机器里,在荧幕下面一遍遍地滚动播出。 《雪山丰碑》播出后,中央电视台收到很多观众的来电和来信,西藏军区司令员姜洪泉亲自到军事部来祝贺。为此,台里专门组织召开了一场研讨会,《人民日报》和《解放军报》分别发表了评论文章。该片获得中央电视台和解放军总政治部的两个优秀电视节目一等奖,上级给我荣立了二等功。这时,我紧绷了好几个月的神经一下放松了,全身瘫软地病倒在床。面对荣获的证书、军功章和喜报,我目光呆滞,无力与别人说话。陈狄芳见状,很替我担心。他能理解我此时的心情,说:“我知道你在采访和撰稿的过程中,表面上神采飞扬,心里其实充满了痛苦,但你要振作起来,继续写作,生活需要勇气……” 我很感激他的安抚和鼓励,但我自己心里清楚,我当时之所以如此沉默寡言,最主要的是我被采访过的那些人深深感动了。特别是那些老西藏的叔叔、阿姨,他们为解放西藏、保卫西藏、建设西藏奉献了那么多,但他们都表示不愿意宣扬自己,而是对亲身经历过的艰苦,保持“默默忍受”的态度。我就想,从他们身上,我真正体会出谦让是一种极为珍贵的美德,是一种浸润灵魂的清泉,是一种品质高尚的艺术,闪烁着生命理念的光芒。这光芒照耀着老西藏们完成神圣使命的同时,也实现升华了自己的人生价值。那的确是一支歌,是一支充满大美大爱大善情感的不朽的歌…… 正当我写到此处时,传来阴法唐叔叔在北京去世的消息,我顿感无比悲痛的同时也感到了不可言说的心理震惊。我赶紧跟阴法唐叔叔的女儿阴建白联系,但我只是难过地说了一句:“小白,晓康不知道说啥了……” 那就啥也不说了,谨以这篇回忆文章寄托我对老西藏们的深切怀念和崇高敬意。 2025年6月20日

|