怀念韩作荣先生

薛晓康

日光折叠阴阳

斑驳成历史的纹身

——韩作荣

清明时节,我从书架上取出韩作荣先生的两本诗集,这是他生前送给我的《雪季﹒梦与情歌》和《玻璃花瓶》。这时候的阳光洒进来,我感觉日光正在折叠阴阳,斑驳成让我难忘的那段经历的纹身,不禁潸然泪下。

我跟韩作荣先生相识,是在1989年的一天,那时我还在解放军艺术学院上学,他是《人民文学》杂志社的编辑。一天晚饭后,同班同学王久辛约我跟他一起去作荣先生的家。在此之前,我对作荣先生并不了解,只听系里的刘毅然老师讲过,他跟作荣先生曾经在工程兵部队服役,并且在同一个团里,是作荣先生把他从大山沟里带出来的,所以他称作荣先生为大哥。我也因此而很想结识这位受人尊重的“大哥”。

大哥果然不愧为大哥,一脸的祥和笑意,热情地招呼我和久辛进屋坐,忙着给我俩端茶倒水。我有点拘束,问他能否在这屋里抽烟?他笑眯眯地说:“可以可以,完全可以。我也是个大烟客,但我就不给你俩散烟了。这可不是我小气吝啬啊,是我的烟太便宜,瞧,大前门牌子的,我已经抽它有好几十年,改不了这口味了。咱们各抽各的,随便点。”

烟雾缭绕中,他跟久辛聊了一会儿诗歌创作方面的话题,然后说他从没去过西藏,想听我讲讲。我讲了去边防哨所采访的几件事,他很认真地听,一支接一支地抽烟。我正讲着讲着,只见他猛地从椅子上腾起身子,脱口喊了一声:“别讲了!”我一下愣住,以为自己讲错了什么,却听他说:“快别讲了,多好的素材,你赶紧把这些都写出来呀。”

我再看,分明看见他的眼里竟然噙着泪水,夹着烟的手指在微微发颤。这是怎样的一位情感如此丰富而深沉的人啊,我无法用言语来形容。受到他的情绪感染,我的喉咙有些发哽,却说不出一句想感谢他的话。跟他道别出门后,他又追上来对我叮嘱一番:“别贪玩,别闲着,抓紧写,一定啊。你随时可以来,我可等着呢。”

我回到学院便开始抓紧写,把写好的稿子交给作荣先生没多久,他便打电话叫我去他家,把《人民文学》1990年第9·10合刊的一份样稿给我,说:“你的报告文学《藏光》和久辛的长诗《狂雪》,已经都排到这期刊物上了。《藏光》排在第4页,也就是头题作品。你自己拿回去仔细校对一遍,抓紧时间送回来。”

第二天,我把校对好的样稿交给作荣先生时,却听他叹着气说:“为你这篇作品,社里刚开了会。因为考虑是涉藏题材,有点敏感,以前我们出过一次这方面的问题。为慎重起见,社里的意思还是要刊发,但不发在头题了。唉,看你的意见?”我说:“没意见。能在《人民文学》上发表作品,这已经是我始料不及的了。”他宽慰我说:“别灰心,你继续写,总会有上头题的机会。你的语言和你的审美都挺不错,这不是我评价的。悄悄告诉你吧,我们的主编刘白羽先生送了你四个字。”我急忙问是哪四个字?他眯起眼睛笑着说:“后生可畏。”我吃了一惊:“太过奖而太隽永的四个字了,我这个晚辈可真是承受不起啊。”他嘿嘿一笑:“前辈的赞誉是难得的鼓励,你好好继续努力吧。”

一天,《人民文学》社来学院召开座谈会,说是为祝贺《藏光》和《狂雪》的发表。军艺院长乔佩娟、训练部长赵骜、副部长徐永亮、文学系主任张学恒等领导,以及刘毅然、黄献国、朱向前、张志忠、吕永泽等老师和文学系的同学都参加了会。会上,乔院长要我先发言,我一点准备也没有,极力想掩饰内心的激动,却手足无措,词不达意,紧紧张张地发了言。直到今天,我也想不起来当时自己说了些什么。只记得那天晚饭后,我去作荣先生家里表达谢意,他告诉我说:“今天除了主编刘白羽先生因病住院没能去军艺,社里的全体人员都去了。《人民文学》自1949年创刊以来,集体出动去为作者开座谈会祝贺,这还是头一回呢。”听他这么一讲,我顿感羞愧难当,为我今天没能在会上发好言而感到后悔不已。

作荣先生说还想听我讲讲西藏边防的事,我便讲了汽车团的一个张老兵,正在边防执行运输任务,接到上面通知,说他妻子携女儿已到拉萨来探亲,团领导特批他速返营房。他记起妻子来信说过,女儿梦见爸爸给她买了一件红裙子。于是他就赶去镇上买了件大红色的小裙子。不料在返回途中遇到雪崩,他被连人带车掩埋在雪堆里。人们赶来将雪挖开时,只见他蜷缩着僵硬的身躯,十根手指死死攥住冰冻成壳的红裙子。红裙子早已被十指洞穿,已经不可能完整取下来了。如果要取,就只能用火烤了以后再用剪子,剪皮、剪肉、剪筋、剪骨,一刀一刀地剪下来。……张老兵女儿的“裙子梦”遗落在“高万丈公路”上,永远寻找不见了……

“呀——”作荣先生高叫一声,又像上次那样猛地从椅子上腾起身子,“不听了不听了,听不下去了。赶紧写出来啊。不过,剪皮、剪肉、剪筋、剪骨,这样的词不要写,太惨烈了,有的读者可能接受不了……”

不久后,我把写好的《驼之路》交给作荣先生,他叫我不要急着走,就在家里等他看完稿子。他拿着笔,不时在稿纸上划一划,一个劲地猛抽烟。不大功夫,烟盅里便盛满了烟蒂。他沉思了一会儿,走到我身边坐下说:“你看这样行不行,我跟你说几点。首先是标题,应该把《驼之路》的这个‘之’字去掉,就叫《驼路》。你已经发表了《藏光》,再来篇《驼路》,两个标题对衬,也显得大气。还有,这里有点问题,我用笔标注了,你自己看看,咱们再斟酌一下。”我接过稿子,看见有的段落被他删掉了,并且在有几段文字旁边打了个问号。这是几段关于修建西藏铁路的文字:

兵们有个美好的心愿,就是希望自己的儿子,或是孙子,重孙那一辈人能赶上西藏高原的“铁路时代”。中央和国务院的有关领导曾有此决心,并夸下开口——这个五年计划不行,就下个五年计划;下个五年计划不行,就再下个五年计划。就是用金子铺,也要把铁路铺到西藏高原。可是一旦沉下心来捏指一算,才发现果然造价高昂,果然要花费数目惊人的黄金。而目前国家的财力情况,却不能允许将修筑“高万丈铁路”的计划付诸实施,仍需兵们一年365天风风火火地在“高万丈公路”上跑。

……

作荣老师指点着这几段文字说:“你看这儿,‘中央和国务院的有关领导’,这显然不明确。是哪些领导?在哪儿在何时讲的这些话?别说是我,就是熟悉你写作风格的同学和老师,也一眼能看出来,这完全是‘晓康’语言嘛,哪像是中央和国务院领导讲的话。再说国家的‘五年计划’也是公开的,我咋从没见过这个修西藏铁路的文件呢?”

我不好意思地说:“我也没见过。”

他接着说:“你的军艺同学王久辛很欣赏你的作品,说《藏光》的意义主要在于‘真正使文学进入报告的突进式创造’。我也同意他这么说,但需要明确的是,这毕竟是报告文学,它的一个重要元素还是真实。我是工程兵出身,能理解你想西藏通铁路的愿望,再说这几段文字写的挺好,我还真不舍得把它们删掉。这样,你我都好好想想,看看怎么改。”

这时,作荣先生的夫人推开门叫了一声,倒退一步笑着说:“这么晚了还在聊,看你们抽烟把屋里弄的,我还以为失火了呢。”

作荣先生说:“没事儿,你先睡,我们这就好了。马上。”

马上不了。作荣先生还在猛抽烟,问我想好了没有?我很为难,说这是我自己写的东西,不好自己改,思维已经被局限了。突然,他一拍大腿:“有了,把‘中央和国务院的有关领导’改成‘有关部门’。还有,关于‘五年计划’的文字全部删掉,那没有任何出处。我这可不是怕担责任啊,是为这篇作品着想。万一上面要追究下来,那你也没啥错。比如在我们家里,我媳妇就是‘有关部门’的一个代表;在西藏军营,你也可以算是‘有关部门’的一个代表。代表兵们说几句话,那也是在情理之中嘛。就这样定了吧。”

《驼路》在《人民文学》1991年第1期刊发后,我接到作荣先生的电话,约我去他家,说是有件事情想请我帮个忙。我去的那一路都揣揣不安地想,是什么事情?我能帮上什么忙?

见面后,他说:“这次你的作品总算上了头题,我说过嘛,你有这个机会的。”

我说:“这主要是靠你的帮助,我不知道怎么感谢你才好。”

他说:“别感谢我呀,能不能上头题,还是要靠作品说话。你已经连续发表了中篇报告文学,《人民文学》给你的待遇够高的吧?好了,先不说这个,我想请你帮我个忙。你知道臧克家先生吗?”

我说:“当然知道。他的诗作《有的人》,‘有的人活着 他已经死了;有的人死了, 他还活着。’这些精典诗句我能背下来。怎么啦?”

他说:“臧老先生的女儿臧小平是《文艺报》的编辑,她在组稿,遇到点困难,你手上有没有现成的稿子?”

我说:“有。我带来刚写好的三篇短篇小说,是想投给《人民文学》的。”

他说:“别老盯着《人民文学》呀?当然,《人民文学》是我们国家的最高文学刊物,但我们也要支持别的刊物的工作嘛。把你这稿子交给臧小平,算是帮我一个忙。怎样?”

我说:“作荣老师别这么说,能结识臧老先生的女儿,那是我的荣幸,是你在帮我的忙呀。”

他说:“那好,我这就带你去。哦,你以后别管我叫老师,叫我大哥就行。”

我说:“那咋行,只能叫你老师。只有毅然老师才可以叫你大哥。”

他哈哈地笑:“你呀,随你的便吧。咱们走。”

跟臧小平会面一个月后,《文艺报》发表了我的三篇小说,并引起了一些争议。后来有一天作荣先生对我说:“不怕争议,这也许是件好事。你看,《驼路》发表后,也有些争议,但是不仅没有‘有关部门’的领导来追究,嘿嘿,还获了《人民文学》奖。”

在人民大会堂领奖那天,听到第一个念我的名字,我一下懵了,上台时紧张地想,千万不要让我发言啊。我下来后问作荣先生:“获奖的人里面有李存葆和莫言,他们的名气那么大,应该他们先上台才对。”

“你不知道,”他亲热地捏了捏我的肩,“这可不是我们安排的。你的这两篇作品,不仅‘骗’了我的眼泪,还‘骗’了总理的眼泪。那可真的是‘有关部门’的大领导喔。”

“是吗?”我惊讶地张着嘴。

“让你吃惊了吧?”他指了指我的获奖证书,“获奖是好事,可以给人信心和惊喜。但要注意,在写作的时候,对于作品能不能发表,能不能上头题,能不能有读者,能不能获奖,这些都属于杂念,不要去想,你只管埋头写自己的。还是那句话,继续写啊。用军队的术语,叫继续操练。”

这话让我受益匪浅,后来我去一些部队单位讲课时,总会原封不动地引用作荣先生关于“杂念”的这段话。我努力继续操练,又在《人民文学》发表了《珠峰女神》。

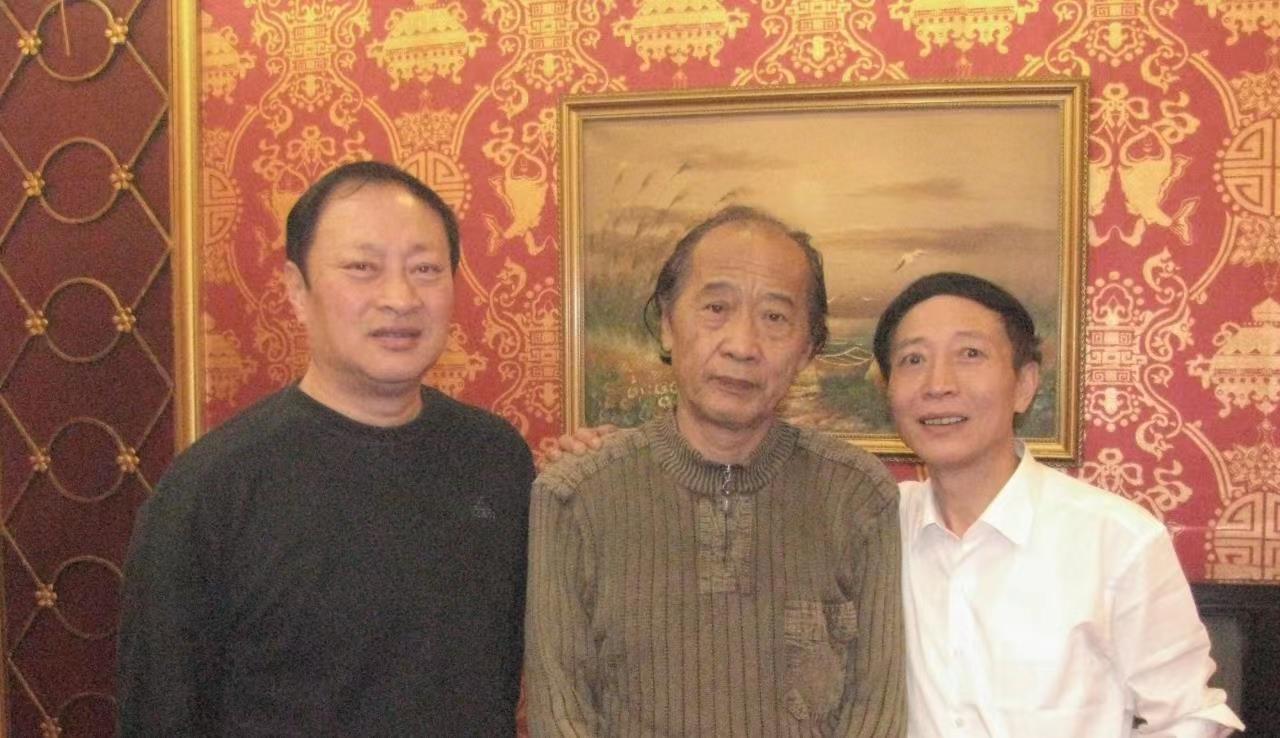

珠峰脚下,我的灵魂向这位真诚帮助我提携我的先生承诺:“一定要找个机会好好感谢他。”在2010年9月29日这天,我去北京约王久辛和马正建两位军艺同学,一起请作荣先生吃饭。席间,我们回忆起20年前我写《驼路》,曾“冒充”中央和国务院领导讲关于修建西藏铁路的事,不禁感叹:“美好愿望终将成为现实,‘用金子铺也要把铁路铺到西藏高原’的这个‘晓康语言’,大概不会有人追究了。”

万万没想到,这次是我跟作荣先生的最后一次见面,他于三年后(2013年11月12日)在北京病逝。今天,我又想起他的诗句:“诺言是一只篮子,谁知道能装些什么?”

是啊,我“一定要找个机会好好感谢他”的诺言,永远没有机会实现了。但在我的诺言的篮子里,真的装满了对作荣先生深深的感激之情……

马正建(左) 韩作荣先生(中) 薛晓康(右) (王久辛摄)

2023年 清明

|